|

内 容 摘 要

维阿切斯拉夫•谢苗诺夫(Viatcheslav Semionov)不仅是世界上著名的演奏家、教育家,他还是一个杰出的作曲家,改编和创作了大量的手风琴作品。在他创作的作品中,于2003年完成的为巴扬手风琴、打击乐和室内乐创作的《壁画协奏曲》是他近年来创作的具有重要意义的大型作品。

《壁画协奏曲》由谢苗诺夫根据远古工匠们所创作的教堂画和圣像画中所讲述的圣经故事创作而成。该作品具有深刻的哲学思想,关于上帝和灵魂、生与死的富哲理性的思考。该作品近年来被国内外大型国际手风琴比赛中作为指定曲目被演奏家们演奏,具有较高的艺术价值和学术研究价值。

本文分为三个部分:

第一部分:首先阐述了谢苗诺夫的生平简介及其作为一个演奏家、教育家和作曲家在世界手风琴舞台上的地位;其次简要阐述了俄罗斯音乐发展、手风琴在俄罗斯的发展以及谢苗诺夫的音乐风格。

第二部分:对谢苗诺夫的《壁画协奏曲》作出了详细的曲式结构分析。在对作品分析前,首先论述了作品的创作背景;其次简要介绍了协奏曲体裁的特点;最后分乐章从作品的曲式结构、旋律、织体,节奏节拍,调式调性等方面进行全面的分析。

第三部分:对《壁画协奏曲》进行具体的演奏技法的解析。

关键词:谢苗诺夫 协奏曲 手风琴 帕萨卡里亚

Abstract

Viatcheslav Semionov is not only the bayanist and educationist

well known in world, but also a composer who create many works for

accordions, and he adapted and created a large number of accordion

works. He created “frescos concerto” that for bayan, chamber

orchestra and percussions in 2003, which is one of his large works

that have important meaning in recent years.

According to Biblical narration which was from the Church-painting

and icon-painting created by ancient craftsmen, Semionov created

“Frescos Concerto”. The work have deep philosophic thought about God

and soul, life and death.In recent years, it sounds in internal and

abroad large international competitions also including his the work

that as appointed music by performance, and it has resourceful

value.

The present thesis contains three chapters:

Chapter One: Firstly introduces to Viatcheslav Semyonov and a

position of as the famous accordion composer, performer and educator

in world accordions stage. Next, brief introduces the development of

Russian music the development of accordions in Russian and

Semyonov’s music style.

Chapter Two: Detailed analyze to musical form structure of the"

frescos concerto". Firstly, introduces the compositional create

background;next,brief introduces characteristic of concerto types;

last, an ontologically movement-based analysis of such aspects as

their form, melody, fabric, pulse, mode and tonality, generalizing

compositional characteristics.

Chapter Three: About the analysis of the various performance

techniques to “frescos concerto”.

Key Words: Vaiatcheslav Semyonov; concerto; accordion; passacaglia

目 录

点击章节目录可直达该段具体内容

引言

第一部分 谢苗诺夫的音乐风格

1

谢苗诺夫的生平简介

2 俄罗斯的音乐发展

3 手风琴在俄罗斯的发展 4 谢苗诺夫的音乐风格

第二部分

谢苗诺夫《壁画协奏曲》的创作背景及曲式结构

1 创作背景

2 协奏曲体裁

3 曲式结构分析

第一乐章 第二乐章 第三乐章 和声语言

第三部分 演奏技术的运用

1 抖风箱

2 颤风箱

3 手指的快速跑动

4 刮奏 5 滑音

结语

参考文献

致谢

引 言

谢苗诺夫的代表作品《壁画协奏曲》,把我们带到了圣经故事中,史诗般地表达了圣经故事所描绘的内容。丰富的文化内涵给了他创作的灵感和激情,音符在他敏锐的头脑里倾泻而出,使这为具有丰富想象力的伟大音乐家、作曲家创作了这部在手风琴历史上具有重大意义的作品。

谢苗诺夫在手风琴领域创立了特有的专业表演教学,使其闻名于当今乐坛。在创作中具有自己的独特的风格,善于把多种演奏技法结合运用。本文综合运用和声学,曲式学,音乐美学,音乐史学,手风琴演奏技法等学科知识,通过结合俄罗斯音乐的发展历程以及手风琴的发展,从理论上分析《壁画协奏曲》内部结构,在音乐上进行深入的分析研究,并进行具体的演奏技法的解析,完整地展现《壁画协奏曲》的风貌,系统化的分析可以使以后的演奏者有更大更准确的演绎空间。

第一部分 谢苗诺夫的音乐风格

1 谢苗诺夫的生平简介

维阿切斯拉夫•谢苗诺夫(Viatcheslav Semionov),俄罗斯人民艺术家,俄罗斯格涅辛国立音乐学院教授,是享誉俄罗斯及全世界的巴扬演奏家、教育家和作曲家。

1946年3月29日,谢苗诺夫出生在莫斯科以南大约300公里Bryansk地区的特鲁布切夫斯克(Trubchevsk)市。他的家庭是一个音乐世家,祖父和父亲都是优秀的巴扬手,父亲曾担任过文化宫的主任。按照家族传统,谢苗从小跟随他的父亲学习巴扬(也既键钮手风琴),并与父亲一起探讨。经过他父亲的精心启蒙之后,

1960年至1964年,就读于罗斯托夫艺术中专,担任他专业课老师的是一位极有天赋的钢琴家和作曲家克拉郝特金,正是这位老师,唤醒了他富于创造性的想象力,来探寻怎样用手中的乐器表达音乐艺术。如今,他通过演奏者和作曲者的演绎寻找巴扬的新音色,并以此改进现代巴扬的工艺绝非偶然。

1964年至1969年,谢苗诺夫就读于格涅辛国立师范学院(现叫做格涅辛国立音乐学院),师从巴扬演奏家苏尔科夫(1919—1983),(苏尔科夫是格涅辛音乐学院最早一批学习巴扬的学生、1953年毕业,师从柴金大师)。1969年,谢苗诺夫完成巴扬专业的学习后又继续学习作曲专业,师从于阿卡尔科夫,于1974年研究生毕业。1968年至1988年,谢苗诺夫执教于罗斯托夫音乐学院(现为拉赫玛尼诺夫罗斯托夫国立音乐学院)民族器乐系工作并担任系主任。正是在罗斯托夫音乐学院任教期间,他创立的特有的专业表演教学,使其闻名于当今乐坛。1974年他被评为副教授;1977年被授予“功勋演员”称号;1983年,37岁的谢苗诺夫被评为教授,成为前苏联巴扬手风琴界最年轻的教授。1988年他调到莫斯科格涅辛国立音乐学院工作。1995年,因为他在表演艺术上出色的造诣,被俄罗斯前总统叶利钦授予“人民艺术家”称号,成为俄罗斯手风琴界仅有的此勋章的三个获得者之一。

作为一名演奏家,谢苗诺夫从21岁那年开始他的国际演奏生涯。1967年他参加了德国克林根塔尔Klingenthal国际手风琴比赛获第五名。自从这次国际大赛的精彩表演后,他的名字就为世界乐坛所知,直到现在,他都被公认为最杰出的巴扬演奏家之一。1968年,谢苗诺夫在保加利亚索非亚举办的国际巴扬手风琴比赛中获得第一名;1973在德国柏林举办的国际巴扬手风琴比赛中摘得桂冠。1994年在莫斯科国际“巴扬和巴扬演奏家”艺术节中获“银质唱片”(Silver

Disk)

奖。1996年谢苗诺夫的第一张CD专辑《谢苗诺夫演奏他的改编曲》出版发行。谢苗诺夫先生经常在世界各国举办音乐会,至今,已在包括中国在内的40余个国家举行过个人独奏音乐会。

作为一名教育家,俄罗斯各地的学生慕名而来,他本人也被请到许多国家开设大师班,他的学生们在各种大赛中获奖60多次,造就了谢苗教学生涯的辉煌胜利!

在俄罗斯巴扬手风琴界,谢苗诺夫被誉为现代巴扬学派的创始人。在他20多年教学生涯中,谢苗诺夫培养了大量在国际上获奖的优秀学生。从早期的德兰加(1975年克林根塔尔国际比赛第三名)、塞金(1980年克林根塔尔国际比赛第一名)、格里茨基(1981年克林根塔尔国际比赛第一名)、萨泽平(1982年在德国汉堡举行的“世界杯”比赛第一名)等人,到后来的希什金(1988年克林根塔尔国际比赛第一名)。在当今世界手风琴界,希什金已被公认为巴扬演奏大师,俄罗斯中年一代最杰出的代表人物。近年来谢苗诺夫又教出了一批年青一代的学生,索阔洛夫(1997年“克林根塔尔”比赛第一名),米加尼科(2000年莫斯科比赛第一名、与阿依达并列),波依鲁夫(键盘手风琴家、2002年“世界杯”比赛第一名),西夫楚克(2003年“世界杯”比赛第一名),斯里瓦诺夫(2004年“世界杯”比赛第一名),科什托夫(键盘手风琴家、2004年“世界杯”比赛第三名)等等。他们在“世界杯”、“克林根塔尔”等国际比赛中的出色表演引起国际手风琴界的广泛关注。

除了演奏、教学和学术活动,谢苗诺夫的创造力还体现在他作为一个作曲家的天赋。在紧张繁忙的演奏、教学活动的同时,他还为巴扬创作并改编了大量高质量的作品,并受到了人们的欢迎和喜爱。他创作的作品大大丰富了现代巴扬演奏家的演奏曲目。各种教学活动、音乐会上都能听到他的作品,俄罗斯及国际上许多比赛也把他的作品作为规定曲目。1999年莫斯科举办的纪念基督教2000周年国际作曲大赛中,谢苗诺夫夺得桂冠。由他所作的《第一奏鸣曲》、《第二奏鸣曲》、《四首狂想曲:乌克兰(Ukraine),Belarus,Lithuaria和Estoria》等在全世界得到了演奏家和音乐学院的专业学生们的广泛青睐。他的创作曲集已经在俄罗斯以及德国出版。2003年,谢苗诺夫完成了一部被世界各国手风琴界公认为最优秀、最权威、最经典的《现代巴扬演奏教程》。

谢苗诺夫的气质和高水准专业素养被世界36个国家及俄罗斯和前苏联各地盛赞。才华横溢的谢苗诺夫在国际手风琴界享有很高的声望和巨大的影响力,除了经常应邀在俄罗斯以及国外的音乐院校讲课之外,他还频繁地担任国际比赛地评委。早在1982年他就曾担任过CIA国际手风琴联盟音乐委员会副主席,2004年,他又获得CIA国际手风琴联盟为他颁发的“荣誉奖”。多年来,他经常担任“世界杯”国际比赛、克林根塔尔国际比赛、西班牙国际比赛、莫斯科国际比赛等重大赛事的评委工作,为世界手风琴事业的发展做出了卓越的贡献。

2.俄罗斯的音乐发展

俄罗斯是一个辽阔而富饶的国家,具有悠久的历史文化和丰富的民族民间音乐以及俄国音乐遗产。俄罗斯民族的各种文化资源都对俄罗斯手风琴音乐产生了巨大影响,在俄罗斯手风琴音乐作品中有很多题材或素材反映着俄罗斯人民的风土人情、民族历史、民族情感和民族精神。

俄罗斯的世俗音乐十八世纪起开始流行。人们对音乐的兴趣,引起民间歌曲的收集和改作,这些民间歌曲对后来俄国音乐的发展有很大影响。十九世纪上半叶,俄罗斯形成了及富民族特色的音乐流派,出现了俄国古典音乐的奠基人格林卡。格林卡的作品具有热情奔放豪迈的特点,对后来俄罗斯交响乐的发展有很大影响。作曲家把多民族的曲调都溶合在自己的作品中,深刻表达爱国主义思想,歌颂人民的功绩和美德。十九世纪下半叶,俄罗斯进入音乐的繁荣时期,作曲家集体—“强力集团“成为了这个时代音乐昌盛的标志。其主要成员有其主要成员有巴拉基列夫、穆索尔斯基、鲍罗金、里姆斯基—科萨科夫和居伊。他们继承了格林卡的传统,坚持现实主义原则,开拓俄罗斯民族音乐发展的道路,创作反映民族思想和民族特色的作品。柴可夫斯基是俄罗斯最伟大的作曲家之一,他的作品深刻的反映了民主精神和民族特色,他的创作基调以悲歌为主,充分反映了俄罗斯当时的时代矛盾和斗争的冲动,以及人们渴望寻求安慰和对美好未来的憧憬。

进入二十世纪,俄罗斯人民经历了十月革命与两次世界大战。战争给人们带来了灾难、恐怖与彷徨,俄罗斯民族遭遇了战争的苦难,也饱尝了争取自由、和平及胜利的喜悦与欢乐。这给其民族音乐也带来了丰富的情感和现实性内容。战争带来的灾难,使人们产生了对现实社会的恐惧与迷惑。人们以忧虑、迷惑的眼光面对着这个他们共同创造的世界,渴望从中得到各自的幸福。这个时期音乐作品所表达的内容随着时代的发展而发生了演变。音乐上有的揭示了人们内心的痛苦、在黑暗生活、困境中求生的渴望,有的作品侧是歌颂苏联人民英雄主义,歌颂苏联军队功勋,歌颂祖国的。

十月革命以后,由于传统音乐形式受到重视,俄罗斯出现了几代新的作曲家。他们在交响乐、歌剧和芭蕾舞曲创作中取得了卓越的成就。肖斯塔科维奇就是苏联时期最著名的作曲家之一。他被称为二十世纪音乐的高峰,以创作交响乐为主。他的创作多数反映了社会重大内容,以战争与和平、反法西斯斗争等作为主要题材。作品具有强烈的激情和细腻而隐秘的抒情相结合的特点。

二十世纪末的俄罗斯,在经历过了国内战争、卫国战争以及二次世界大战胜利后,进入了一个相对稳定的环境。战后社会发展的速度是人类历史上最快的,科技、文化等领域迅猛发展、新的观念和生活方式不断地发生着变化这有利于作曲家更好的创作出反映时代特点的作品。随着文化政策的逐步开放,对外交流日益广泛,走上了更为宽广的创作道路,并在继承和发展传统音乐的基础上借鉴现代技法进行创作。

新一代的作曲家及演奏家更能将俄罗斯民族音乐发展壮大。

3 手风琴在俄罗斯的发展

俄罗斯作为世界上面积最大的国家,有着悠久的历史以及丰富的文化遗产,尤其具有深厚的艺术底蕴。手风琴艺术形式一经传入俄罗斯便扎下了民族之根,结出了丰硕的果实,它作为俄罗斯的传统民族乐器,在世界手风琴的发展史上具有举足轻重的地位。俄罗斯手风琴音乐的发展,无论作品创作、教学研究还是演奏水平上,在世界手风琴领域里居于领先地位,俄罗斯民族的手风琴音乐构成了世界音乐文化史上光辉的篇章,对世界手风琴艺术贡献巨大。

在1820年,手风琴由西欧传入俄罗斯,并在早期发展中,以独特的表现力、便于携带和在伴奏中运用功能性和声常常被民间艺人作为歌舞的伴奏乐器使用,这在一定程度上为其后的俄罗斯手风琴音乐的发展奠定了民族性根基。手风琴伴随着人们的日常生活,倾诉着不同时代人们的心声,不断吸收着本国乃至世界各国的文化以及古典至现代多种风格和流派的精华,体现着多种文化的综合,它以独特的表现方式呈现着俄罗斯民族的精神气质及性格特征。1883年,柴科夫斯基在作品《第二组曲》的“戏谑诙谐曲”中使用了4架手风琴,

从此手风琴凭着它的艺术潜质和魅力作为一种高雅艺术登上了音乐艺术的神圣殿堂。二十世纪初,俄罗斯手风琴演奏者大都演奏自己的民族民间音乐改编的作品。随着时间的流逝、演奏者水平的日益提高以及音乐创作的广泛化,人们对手风琴自身结构和性能的要求也逐渐提高,在经过无数次改革和尝试后,最终制造出日益完善的具有音色优美、音域宽广特点的双系统自由低音手风琴,并成为了正规音乐会常用的乐器,人们开始演奏古典乐派和浪漫乐派作品,手风琴由民间拓展至专业领域,成为俄罗斯音乐文化中不可缺手的组成部分,使手风琴艺术在20世纪世界范围内得到了繁荣发展,这也带动了演奏、教育及音乐创作一系列与手风琴相关专业的进步。

随着双系统自由底音手风琴的出现,俄罗斯产生了一批具有影响力、高水准的手风琴演奏家,他们在俄罗斯境内举办的比赛以及世界级比赛中都取得了优异的成绩,充分显示了俄罗斯手风琴在世界手风琴发展中的强国地位。随着时间的推移,手风琴专业教育成为俄罗斯发展音乐教育事业必不可少的部分,1936年,前苏联乌克兰基辅音乐学院民乐系建立了巴扬专业,随后莫斯科格涅辛音乐学院、圣彼得堡音乐学院和海参崴远东艺术学院等也都相继设置了巴扬专业。

音乐学院在培养大量的手风琴人才的同时,也需要更多了解手风琴这个乐器的作曲家给予创作相对应的作品。一些作曲家及演奏家开始尝试在这一具有丰富表现力领域里创作更为广泛、适应时代的作品,使俄罗斯手风琴音乐以各种民族性表现的崭新姿态于现代音乐中体现出来。在手风琴创作领域中,从柴金、申德廖夫、佐拉塔耶夫到古柏杜丽娜、库夏科夫、谢苗诺夫等作曲家和教育家,都为手风琴创作了大量优秀之作。他们在展示俄罗斯民族音乐传统的同时,用古典主义、浪漫主义和现实主义的音乐形式再现了俄罗斯社会风貌、人们的理想、情操和精神追求。这些俄罗斯作曲家承续着民族乐派的传统,他们的音乐体现着对自己的祖国、人民和俄罗斯大自然的热爱,他们挖掘了俄罗斯手风琴的艺术潜质,使民族传统音乐与现代音乐在俄罗斯手风琴上得到完美体现,丰富了俄罗斯手风琴音乐的民族性创作,使本民族的特色与世界性语言相结合,促进了俄罗斯手风琴音乐民族性的发展。

4 谢苗诺夫的音乐风格

谢苗诺夫作为一个出色的演奏家、教育家、作曲家,有着为手风琴创作优秀作品的使命。他继承和发展了俄罗斯民族传统音乐的优良传统,并且使民族传统音乐以开放的姿态表现出与西方现代音乐创作手法和技巧的大胆结合,使民族特征焕发出崭新的光彩。他的作品基本上以俄罗斯及其他各民族、各时代的民歌、舞蹈素材、俄罗斯独有的民族精神气质和民族性格特征为主,反映本民族的历史、特色或风土人情及自然景象,具有强烈的爱国主义精神和民族情感。音乐以民间素材为源泉,提炼或吸收民族民间音调,在节奏、调式、结构及演奏技法上,体现了鲜明的民族风格。创作上突出描绘性和色彩性,创造性地使用特殊结构的和弦,或突出民间调式功能和声。他在吸收民族音乐文化精华、运用民族民间音乐素材的同时,以开放的姿态广泛地去接受和再创造不同时期的音乐艺术文化,与西欧的音乐表现技巧相结合,创造出大量富有民族特点的原创手风琴音乐。以传统与现代的不同风格展现着俄罗斯独特的民族精神、民族性格。

20世纪音乐呈现出向多元化发展的趋势,创作个性得到发挥。音乐除了追求流畅、声乐化的旋律,还突出乐器的个性化,大量增加了大跳、棱角性等不规律的旋律。音乐的变化多样,打破了传统意义上的旋律,节奏、和声和调性等概念,更多地注重于如何制造音乐语言。20世纪音乐摆脱了大小调体系的束缚,出现了泛调性概念,作曲家开始大量使用了全音阶、教会调式、民间音乐音阶;节奏多变,频繁转换节拍,大量运用复节拍;旋律少歌唱性,音源扩大;结构不对称,乐句不规整,曲式结构变得不明晰、不固定。20世纪的手风琴作品已突破了传统的写法,无论是旋律、节奏、和声、曲式、演奏技术与记谱方法上都有显著的变化。有的作品除了传统的依靠簧片发生以外,风箱、变音器以及整个琴体都是乐曲中发声的可能。正是在这个多元发展时期,手风琴性能逐渐与现代手风琴作品相结合,成为二十世纪音乐中一道独特的风景,一股不容忽视的力量。

谢苗诺夫所创作的音乐都是民族传统音乐风格和现代音乐风格相结合的俄罗斯当代优秀手风琴音乐作品。比如《保加利亚组曲》运用当地的风土人情和具有鲜明民族特色的音调旋律及其节奏进行的创作。1977年他深入到民族重奏组“顿河边的哥萨克人”的生活中,进行艺术采风,搜集创作素材,经过加工整理后,创作出具有原汁原味的民族特色《顿河狂想曲》,作品中音块的大量出现,局部调性游离不定,节奏节拍变化频繁,及滑奏,抖风箱,敲击键盘等特殊技法的使用均体现着现代的作曲思维,谢苗诺夫将20世纪作曲技法融入到深厚的民族文化中,使民间音乐充满了鲜明的时代气息。1984年创作的《第一奏鸣曲》从和声、调式、节奏、曲式结构等方面都可以看出,作者大量的运用了二十世纪各种新颖的创作手法,充分展现了自由低音手风琴独特的魅力。

20世纪民族主义音乐创作将传统和现代相结合,并赋予了音乐新的表现力。谢苗诺夫继承了19世纪以来俄罗斯民族乐派的传统,从俄罗斯民间音乐中吸取精华,在创作技法上做到的了民族化和现代化、复杂的技术设计与鲜明的形象塑造相结合,充分展示了他在手风琴创作上的精湛技艺和超凡的艺术才华,更加巩固了他在当今国际手风琴音乐创作上的重要地位。

第二部分 谢苗诺夫《壁画协奏曲》的创作背景及曲式结构

1 创作背景

《壁画协奏曲》是谢苗诺夫为巴扬手风琴、打击乐和室内乐创作的作品,这部作品创作于2003年,可以说是谢苗诺夫最重要的作品。这部作品是为全俄巴扬手风琴比赛的参赛选手而作,2004年3月,谢苗诺夫和由耶.波波沃伊指挥的室内乐队(卡普里奇奥)在俄罗斯的一个城市苏儿古特进行了首演。2004年12月15日在俄罗斯格涅辛国立音乐学院音乐大厅举办的第15届名为“巴扬和巴扬演奏家”国际艺术节上进行了演出,并由谢苗诺夫本人与音乐学院室内管弦乐队合作演奏。

其实在很久以前,在谢苗诺夫任教于罗斯托夫音乐学院跟随库夏科夫教授学习作曲的时候,他就有了创作这部作品的设想。但是直到2003年他才如愿完成了这个伟大的目标。

《壁画协奏曲》不仅仅是一个复杂的作品,它要求演奏者有着炉火纯青地掌握巴扬手风琴的演奏高超技巧。该作品具有深刻的哲学思想,是关于人和人性、关于人生的思考,关于个人和社会的矛盾,关于认识的艰难过程,人的苦难……。与他的其他音乐作品一样,这部作品也有一个主题。多重的艺术印象,关于上帝和灵魂、生与死的富哲理性的思考,都是这场暗喻性创作所涉及的范围。由远古工匠们所创作的教堂画和圣像画中所讲述的圣经故事,启发了作者运用管弦乐队和独奏巴扬来表达基督徒所认为的人类精神发展历程。这部作品中管弦乐是客观道德原则的化身,随着人类社会天性的发展而日趋淡化;独奏巴扬的旋律,则代表着对灵魂、罪孽的忏悔。作品分为三个乐章,第一乐章:帕萨卡利亚舞曲—耶稣受难的行列;第二乐章:圣母神像;第三乐章——由两部分组成的终曲:地狱和天堂、人类灵魂圣洁的一天。

在音乐史上,有不少音乐作品是取材于绘画作品的,作曲家会按照绘画作品来构思音乐作品,使音乐作品和绘画作品之间有着某种直接的关系,比如:穆索尔斯基的钢琴组曲《展览会上的图画》,拉赫玛尼诺夫的管弦乐《死岛》也直接取材于瑞士著名画家波克林的同名画作。

这部作品谢苗诺夫的构思来自于教堂画和圣像画,但他并不只以描写动态为主,而是用音符去渲染气氛,暗示社会的种种关系的画面。

2.协奏曲体裁

协奏曲(concerto)作为一种音乐体裁,原指一个或几个歌唱声部,用器乐伴奏的乐曲,伴奏或用数字低音,或加用几件乐器,在16世纪的意大利多指有乐器伴奏的合唱曲,以别于无伴奏合唱。到17世纪末叶,协奏曲成为了巴罗克时期最重要的器乐形式,指一件或几件独奏乐器协同管弦乐队演奏的器乐套曲。巴罗克时期形成的由几件独奏乐器组成一组协同乐队演奏的形式被称为大协奏曲。18世纪初,古典乐派时期形成了由小提琴、钢琴、大提琴等一件独奏乐器与管弦乐队协同演奏的"独奏协奏曲",独奏部分具有鲜明的个性和高度的技巧性。当时最受欢迎的独奏乐器是小提琴,键盘乐器那时是演奏数字低音的伴奏乐器,因此起初认为不适合于作为协奏曲的独奏乐器。巴赫的为一架或多架羽管琴写的协奏曲,在当时是创新之举,而且大多数作品是他本人或其他作曲家的小提琴协奏曲的改编曲。18世纪后半叶独奏协奏曲成为一种正规类型,海顿、莫扎特、贝多芬以及浪漫乐派的许多作曲家均作有不少的键盘协奏曲作品。维也纳古典乐派大师莫扎特创作的独奏协奏曲确立了至今还被袭用着的协奏曲形式。独奏协奏曲通常包括三个乐章:第一乐章常用热情的快板,采用奏鸣曲式。第二乐章多为抒情的慢板,第三乐章快板,常用回旋曲式或奏鸣曲式。浪漫乐派以及后来各民族乐派作曲家的作品中,独奏乐器更富于鲜明的表现力、感人的歌唱性和高难度的技巧性,整个乐曲往往也具有更强的交响性。

3.曲式结构分析

在这部作品中,结构采用了套曲与单章结合的原则,也就是说三个乐章融合在一起可以看作是由奏鸣曲式为原则构成,而每个乐章在完成自己应有曲式结构的同时体现着奏鸣曲式的某一个组成部分。

整个第一乐章为变奏曲式,同时它又巧妙地体现了奏鸣曲式呈示部主部的功能,第二乐章为结构清晰的奏鸣曲式,它在整部奏鸣套曲作为奏鸣曲式呈示部副部部分存在;第三乐章仍然采用双主题变奏的写法,但不能构成独立的曲式结构,但它在整部奏鸣套曲中综合体现了奏鸣曲式展开部与再现部的功能,是一、二乐章的总结和归纳。

图示如下

|

乐章 |

第一乐章 |

第二乐章 |

第三乐章 |

|

结构 |

变奏曲式 |

奏鸣曲式 |

|

|

奏鸣套曲结构 |

奏

鸣

曲

式 |

|

结构 |

引子+主部 |

副部 |

展开部+再现部+尾声 |

第一乐章 帕萨卡利亚舞曲—耶稣受难的行列

第一乐章曲式分析图式

|

一级曲式结构 |

引子

第一部分

连接段 |

|

二级曲式结构 |

主题

变奏一

变奏二

变奏三

变奏四

变奏五

变奏六

变奏七

变奏八

|

|

小节起止数 |

1-12 13-20 21-28

29-37 37-44 45-52 53-60

61-68 69-84

84-92 |

|

变奏类型 |

装饰变奏 |

|

一级曲式结构 |

发

展

再现

尾声 |

|

二级曲式结构 |

变奏九

变奏十

变奏十一

变奏十二

变奏十三 变奏十四

变奏十五

变奏十六

|

|

小节起止数 |

93-122 123-136

137-152 153-159 160-168 169-185

186-195 196-202 203-213 |

|

变奏类型 |

自由变奏 |

第一乐章采用了帕萨卡里亚固定低音变奏曲式写成。帕萨卡里亚(passacaglia)起源于巴罗克时期3/4拍的西班牙慢板舞曲,16、17世纪时传至欧洲各国,成为一种键盘乐曲。大多用小调写成,通常情况下都是三拍子,二、四或八小节方整乐句的固定低音为主题,注重固定低音的曲调性,每句句末有完全收束。特点是不断反复一个短小但有特点的低声部,由于固定低音的不变性,因此变奏的发展只能由上声部来承担。依据复调变奏不断重复发展主题,其多声织体通过节奏、音色、音区等的变化,以及对位、和声、配器等手段的处理安排,获得丰富的动力和发展。固定低音变奏形式在西、意、法、德等国广泛流行了100余年,于17世纪由巴赫等人发展至高峰。20世纪初,在功能和声体系逐渐瓦解、复调音乐以新的形式复兴的趋势中,帕萨卡里亚藉表现主义、新古典主义音乐流派的推波助澜而得以再生,并以其独立的结构性、横向的高度延展性、材料的集中统一性、织体的坚实性、音乐发展的连续性、以及特有的风格韵致而得到现代作曲家的青睐,几乎所有在20世纪音乐史册上享有重要地位的作曲家,均以这种形式创作了数目不等的作品。

本乐章兼有变奏曲与三部曲式的两种曲式特征。而在变奏类型上,第一部分延用固定低音的严格装饰变奏手法,基本旋律围绕主要的骨架音作变奏,伴奏声部采用模仿、自由对位,装饰变奏等手法装饰旋律;发展的部分又打破严格变奏的各种限制采用了自由变奏的手法,在主题的旋律、规模、速度、织体等各方面都发生了一系列的变化。

第一部分:引子(1-12小节):高声部首次四小节的陈述,起到主题音型的预示,此后低声部出现了主题音型的后半句。在纵向和声语言上,打破了传统的三度叠置,在横向的旋律线条上,出现了大量的半音化进行,最后低声部开放结束在G音上。

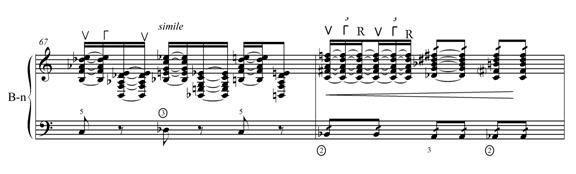

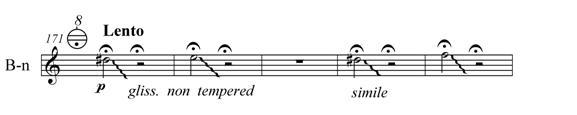

主题(13-20小节):在手风琴的左手声部出现,方整型上下句乐段,在调性方面,该作品摆脱了大小调体系的束缚,主音具有流动性、不确定性。(主题见谱列1)

谱列1:主题

变奏一(21-28小节):固定低音和主题的音区向上提高一个八度,手风琴右手声部出现了一个自由的对位,两条旋律在低音的掩映下相互独立又相互映衬。

谱列2:变奏一

变奏二(29-37小节):固定低音与主题的音区继续向上提高八度,在声部上,固定低音与主题声部交换形成了纵向上的可动对位,固定低音从长的持续音四小节一个周期缩减为小音符3小节一个周期,而右手的伴奏声部从四分音符的对位变为较密集的八分音符对位。

变奏三(37-44小节):固定低音与主题移交到最低声部的低音区演奏,而伴奏声部也交到了管弦乐声部,在节奏上仍然采用八分音符的进行,而音程的密度由单音变为和弦,伴奏声部的旋律素材从前两个对位旋律分裂而来,呈现半音级进的特点。

谱列3:变奏三

变奏四(45-52小节):固定低音与主题在音区上又向上提高了八度,而伴奏声部把来变奏一的对位旋律进行了装饰变奏。

变奏五(53-60小节):固定低音与主题停留在当前的音区,未作任何改变,而伴奏声部则叠加进了另一个声部,音符的密集度从八分音符增加到十六分音符。

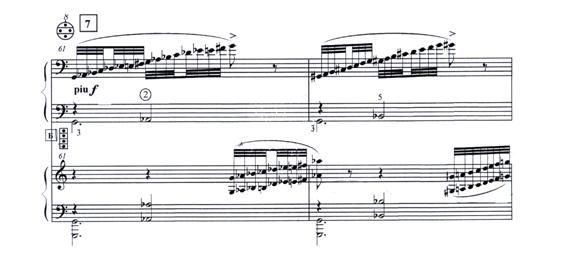

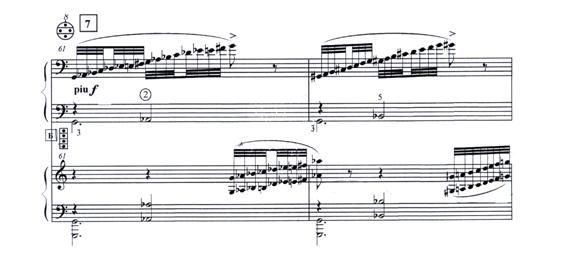

变奏六(61-68小节):固定低音与主题从一个声部演奏扩展为管弦乐的低声部与手风琴的左手声部共同演奏,这样深化了主题的形象,在主题的后半句节奏上出现了变化,这是主题的第一次变奏;伴奏声部的音符变为更加密集的三十二分音符跑动,管弦乐队紧缩模仿手风琴右手声部的音型,在主题出现变奏的同时,手风琴右手声部出现了更密集的音程,此时乐曲从音区、音程密度、速度等方面都得到扩展。

谱列4:变奏六

变奏七(69-84小节):固定低音与主题在音区上有所分离,管弦乐队高声部主题加入了非三度叠置的和弦,手风琴的低声部演绎的主题出现了节奏上的变奏,主题的后半句在音调上也出现了变奏,由于加入了其他的和音,因此对中心音的倾向变得模糊起来。该变奏由于结束音管弦乐声部出现了扩张,乐段的规模也从8小节增加到16小节,在扩展乐段管弦乐低声部的旋律是主旋律的倒影变奏,在扩展乐段中织体的密度、音程的密度都变低。

连接段:变奏八(85-92小节):管弦乐低声部素材来自于主题的前半句,由于音符时值的增加,这一乐句的规模扩展到8小节。

发展部:变奏九(93-122小节):手风琴在极低的音区呈示,旋律素材来自于主题的二度级进,在音调上只保留了主题的动机,并将其用倒影、分裂、综合等方式形成了新的旋律主题;在乐段规模上已有原来的8小节单乐段扩展为一个复乐段。

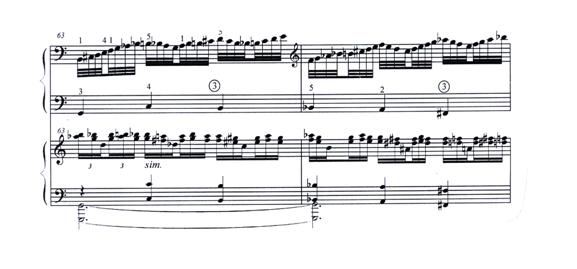

变奏十至变奏十五:主题的性格变的非常活泼,主题音调在进行过程中通过分裂、模进、综合、模仿、对位等手法发展,另一个声部保持锯齿状的密集进行,成为一种背景。在变奏十到变奏十五的过程中,音程密度越来越大,各种复合和弦的使用、对主题旋律的分裂,使主题轮廓越来越模糊。

再现部:变奏十六(196-202小节):模糊的主题旋律在这一部分得到重现,虽然在织体以及节奏上都进行了改变,但是复合和弦的运用,使得中心音仍然不明确。手风琴右手全部是庄严有力的和弦进行,这里艺术地模仿了俄罗斯的“钟声”。

尾声:主题再次完整的出现并在织体上回到最简单的状态,音乐渐渐的安静下来。音乐重新回归到凝练、静谧的状态。透过含蓄深邃的音流仿佛流淌着深入骨髓的俄罗斯式的情感与气质。、

谱列5:尾声

谢苗诺夫在第一乐章中勾勒出了一种心绪的起伏:痛苦的思索——不满于现实而进行的抗争——无奈地回到现实中去——孤独的思索,恰好能够表现人的内心世界在轮回的漩涡中承受的种种苦痛。另外,从音乐结构上看第一乐章结束在一个收拢闭合的状态中,这表明,它恰到好处地履行了自己的职责——第一乐章虽然自己有相对独立完整的结构,但在整个奏鸣曲中,这一乐章只是整个奏鸣曲的“主部”,因此,我们把谢苗诺夫在此使用的结构看作是他使乐曲结构高度集中的一个重要手段。

第二乐章 圣母神像

第二乐章为奏鸣曲式

|

一级曲式结构 |

呈式部

发展部

再现部

尾声

|

|

二级曲式结构 |

主部

连接部

副部

结束部

发展部

准备段

主部 连接部

副部

结束部

尾声

|

|

小节起止数 |

1-17 18-30

31-40 41-48 48-67 68-69

70-75 75 76-90

91-110 111-127 |

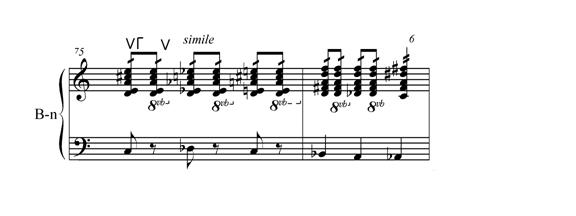

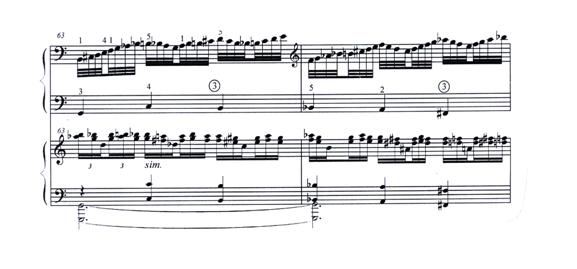

本乐章的主部主题悠长而沉稳,并且运用了大量的复调写法,这种复调写法并不囿于传统的对位和模仿:a乐句是一个曲折迂回的旋律线,乐句b、c、分别为上行和下行的旋律线条,节奏舒缓并且都以级进为主,这三个乐句为复调乐思提供了广阔的空间。这段旋律的节奏简单,音值组合简洁朴素;音符基本以级进为主,富有节制整个主题乐段带有明显的东正教圣咏的意味。它庄严、朴素、宽广、流畅,感人至深。

副部以急促的形象与主部形成鲜明的对比,在托卡塔的织体打破了节奏的平衡,使音乐的氛围变得紧张,而隐藏在之中的主旋律以二度音程级进,它的小节线并不规定音乐的韵律,节奏是自由的、散文诗式的,这体现了一种极为矛盾的思想。发展部将来主部主题的旋律素材和副部主题的伴奏织体局部加以组合,通过分裂、模进的手法使这一部分的音乐得到发展。再现部缩减了主部和连接部的规模,副部再现时音调趋于平稳,音响逐渐平和紧张度得到释放。结束部和尾声以固定的低音持续为主,音乐在主题音调的不断缩减和重复中结束。

谱列6:副部

第三乐章 地狱和天堂、人类灵魂圣洁的一天

第三乐章的结构图式

|

一级曲式结构 |

呈式部

发展部

再现部

尾声

|

|

二级曲式结构 |

主题A

主题B

A1 B1 A2 B2 A3 B3 …… A’B’

|

|

段落 |

1-11小节 12-21小节

22-----------------177小节

178-226小节

227-446小节

|

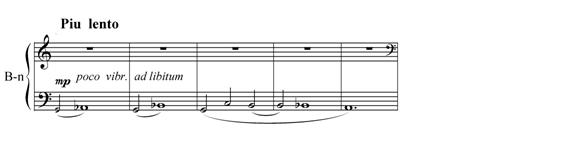

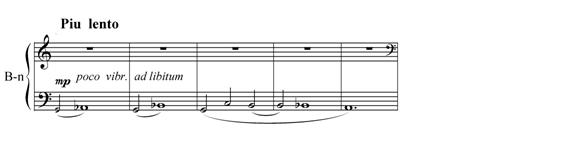

本乐章仍然延用了双主题变奏曲的写法,并且创造性地整部奏鸣曲的展开部和再现部综合在了本乐章。

主题A在低音区开门见山,极具冲击力,在旋律和节奏两个重要方面与前两个乐章的几个主题相比有着巨大的变化,在旋律方面,以跳进为主,总体呈上升态势,推进感极强的旋律似乎是一股不可遏制的洪流,充满着斗争精神。

主题B在高音区的做锯齿壮的跳进,在节奏方面通过人工重音的方式打破了原有的律动,更加造成音乐的不稳定性和紧张度。在二十世纪之前的音乐创作中,节奏所占的地位远远排在其他音乐要素之后,人们是把它当成一种“陪衬”使用,仅仅是音乐在时间上的一种组织形式而已,在一部相当大的作品,整个乐章常常重音间隔均匀规整,没有太多变化,这种现象在进入二十世纪之时,就开始得到了根本的改变。现代作曲家在研究发展其他音乐要素的同时,也非常关切节奏的表现能力,把音乐的节奏要素从传统的、规整的枷锁中解放出来。现代作曲家在节奏方面从横向和纵向两个方面的拓展赋予了作品新的生命力,在本乐章中,虽然这样的节奏的纵向“复调”样式的结合运用不多,但是同样是很重要的一种创作手法。而这种现代节奏观念,丰富了节奏的表现力,将节奏在音乐中的地位提升到了一个相当重要的高度。

本乐章主题材料一共做了17次变奏,两个主题材料交替变奏,之后的每次变奏都带有模进、反复、分裂、综合等发展手法,在材料的运用上也不局限于主题AB,片段的、不完整的运用了前面两个乐章的材料。

再现部和尾声,不仅仅在音调上有一定的回归,并且在写法上也有前两个乐章的影子,如固定低音变奏,旋律的发展方式,织体形态等等,因此本乐章在这个意义上,在整个套曲里具有了发展和再现的结构意义。

音乐所要表达的内容多种多样,在构成音乐的整体结构中,需要一种适当的完整形式把所要运用的音乐材料进行有机组合,以致力于表达音乐,那么,曲式作为一种结构方式、逻辑手段就起到了这种作用,它是体现音乐整体的元素,也就是说,有了曲式结构就能够使得作曲家的情感细节可以安排的更有次序,更有发展逻辑,而使得音乐作品在内容形式上取得完整、平衡。

和声语言

全曲从和声技法上来看,以继承传统和锐意创新,力求兼收并蓄的创作思想为最突出的特点。作者在奏鸣曲中既运用了传统的和声技法,也大量使用了复合功能和声、平行和声、以及非三度叠置和声等多种现代和声方法。

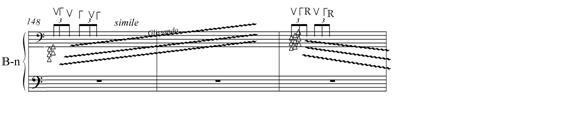

1) 复合和弦的使用。

在第一与第三乐章中,多次出现了两个或两个以上和弦叠置的情形

谱列7:

2)平行进行的和声方法

平行和声是以一个固定的结构模式而随着旋律的走向作声部的平行进行,形成多个横向独立的旋律层,所以又称为“和弦旋律”。现代巴扬自由低音手风琴作曲家最常用的和声手法莫过于平行进行的和声手法。

谱列8:

3) 传统三和弦叠加附加音

在传统和弦中自由地使用附加音,引起和弦结构及和声音响的复杂化,这增强了和弦的色彩性效果,同时,也积极地推动了音乐向前发展。

谱列9:

4)非三度叠置的和声手法

自11小节起,一个结构复杂的和弦出现并持续了近十二小节。这个和弦包含了两个半音关系的纯四度音程,这种非三度叠置的和弦有“色彩性”和声的效果。

谱列10:

|