|

摘 要

本文选择俄罗斯作曲家安纳托利·伊凡诺维奇·库夏科夫(Kusyakov, Anatoly

Ivanovich,1945—2007)的两首组曲《冬季素描》、《追忆往昔》进行分析研究,从作曲家生活的时代背景出发,通过分析两首组曲的内部结构,以探寻两首组曲的创作特征、创作意图和创作风格为目的,从而促进我国手风琴作品创作的繁荣发展。

全文共分为五个部分。第一章介绍了组曲这一体裁的展衍历程以及作曲家的概况。第二、三章主要是对组曲《冬季素描》、《追忆往昔》的音乐本体进行分析研究,并分别从曲式结构、调式调性、节奏与节拍、和声等方面概括总结出两部作品的创作特征——传统创作手法与现代创作手法的结合运用。第四章是比较两首组曲的创作特征,由此归纳出两部作品在创作技法、创作意图、音乐风格上的异同,并对演奏作必要说明。最后一个部分是全文的结论,基于上文对两首组曲的深入研究,笔者将在此提出一些看法。

关键词:组曲 库夏科夫 巴扬 创作特征 传统与现代

Abstract

This thesis has mainly analyzed and studied the two suites about

“Winter Sketches” and “Images of The Passing Time”, which were composed

by the Russian composer Anatoly Ivanovich Kusyakov. Through analyzing

the internal structure of the two suites, the research will aim at

discovering the creation characteristics, creation intention and

creation style in the two suites, starting from the composer’s era

background of living. Thus promoting the flourishing development of

accordion works creation in our China.

The dissertation is divided into five chapters. Chapter 1 introduce

Suite’s evolution as well as composer’s general situation. Chapter2, 3

mainly analyses the music noumenon of the two suites which are “ Winter

Sketches”, “Images of The Passing Time”. And generalization the two

works’ creation characteristics, which is the traditional creation

technique combine to use with the modern creation technique, starting

from the structure of musical form, mode tonality, rhythm meter and so

on. Chapter 4 makes a comparison in the creation characteristics of the

two suites. Thus inducing the differences in creation technique,

creation intention and music style, and illustrating the performance.

The last chapter is the conclusion of this thesis. Base on thorough

studying the two suites, the author will pose some opinion.

Keywords: Suite Kusyakov Bayan Creation characteristics Tradition and

Modern.

目

录

点击章节目录可直达该段具体内容

引言

第一章 关于组曲、作曲家及主要作品简述

第一节 组曲的衍变与发展

第二节 库夏科夫及其作品概述

第二章 组曲《冬季素描》的分析

第一节 创作背景

第二节 音乐本体的分析

第三节 音乐创作特征

第三章 组曲《追忆往昔》的分析

第一节 创作背景

第二节 音乐本体的分析

第三节 音乐创作特征

第四章 两首组曲的创作比较及演奏提示

第一节 共性与个性的比较

第二节 演奏提示

结论

参考文献

致谢

引 言

随着20世纪音乐艺术语言的发展与全面革新,俄罗斯的音乐创作也因此迈出了新的步伐。此时的俄罗斯迅速学习和汲取了西方现代音乐创作的新技法,音乐开始呈现出新的节奏、不协和和声以及离奇、不寻常的旋律进行等特点。然而,作为俄罗斯当代作曲家库夏科夫在接受西方现代音乐洗礼的同时,并没有完全摒弃传统音乐创作技法,一味求新,而是在探索中将传统与现代的作曲技法结合,从而使其创作既充满了时代气息又具有鲜明个性。

库夏科夫一生创作了许多风格迥异且不同体裁的作品,其中他创作的巴扬手风琴作品在手风琴作品文献中占有举足轻重的地位。因此,研究他的手风琴作品,探寻其作曲技法的运用,研究其技法特色,对我国手风琴创作具有一定的借鉴作用和现实意义,同时也为演奏者提供一定的理论依据。

目前,据笔者了解国内对库夏科夫音乐作品研究的相关文献,仅有两篇相关论文,它们分别是:《充满俄罗斯民俗风情的音韵组图——对库夏科夫手风琴作品〈冬季素描〉的音乐分析》;《论俄罗斯当代手风琴音乐作品的民族特性——由〈俄罗斯组曲〉到〈春天组曲〉》。虽然,它们研究的内容均主要侧重于音乐作品内部结构的分析,对作曲技法的分析则略显单薄,但都为本文提供了有价值的参考资料。此外,根据目前已知材料,针对库夏科夫音乐创作特征以及对组曲《追忆往昔》的研究,国内还没有其他人做过此项工作。

本文将从三个方面进行分析:首先,由于社会环境和音乐背景对库夏科夫音乐创作理念的形成有直接影响,因此本文将对其进行研究,寻找出其内在联系。其次,从作曲技术理论的角度,深入分析库夏科夫两首组曲的内在含义及创作技法特征,以求探讨他是如何将现代创作技法与传统创作技法相结合使用的。最后,从演奏的角度,针对性的做出几点提示,从而达到准确把握作品演奏风格的目的。

第一章 关于组曲、作曲家及主要作品简述

第一节 组曲的衍变与发展

组曲的基本概念,强调在统一内容和艺术表现范围内,不同乐章间的并置对比与联合。组曲的乐章数目可以较多,各乐章自身的独立程度也比较高,并且常常表现为不同体裁或画面间的连续对比与联合的组织关系①。组曲划分为古组曲与新型组曲两种形式,在巴罗克时期主要盛行运用古组曲,其主要运用于键盘乐(管风琴、古钢琴)等乐器中,是当时具有代表性的体裁和结构形式,因此被称为古组曲。古组曲的的第一特征为其基本框架主要由四支舞曲组成,它们依次为阿勒曼德(Allemande)、库兰特(Courante)、萨拉班德(Sarabande)、吉格(Gigue)。这四首舞曲从头到尾都在同一调上,并通过四首舞曲不同的速度布局从而形成组曲各部分的对比。古组曲第二特征是其四个基本乐曲,除萨拉班德舞曲常用主调音乐写作以外,其他各曲,基本都采用复调风格。

到了19世纪,产生了新型组曲,它与古组曲有很大的不同。其不同在于新型组曲从内容、音乐语言、体裁风格等方面都呈现出新的面容。第一,新型组曲的内容可能涉及作曲家个人或民众生活的各个侧面,不再拘泥于世态风情;音乐语言形成以主调音乐为代表的音乐风格;体裁形式虽包含舞曲,但不再完全以舞曲组合为基础。第二,各乐章调性也不再像古组曲那样拘泥于一个调,而是有变化丰富的调性。同时,新型组曲还具备了音乐标题性、多题材、多画面性、各乐章自身相对完整、独立和相互对比并置等特点。

本文所要论述的两部作品均属于新型标题性组曲(即除整体有一个总标题外,各乐章还有不同的小标题。),它们都体现主调与复调相结合的音乐风格、丰富的调性变换。不同的是,组曲《冬季素描》以多幅画面的形式呈现出俄罗斯冬季的美丽景象,而组曲《追忆往昔》则可看作为作曲家的一部自传作品,其更多的展现了作曲家库夏科夫的内心感受与情感体验。

第二节 库夏科夫及其作品概述

(一) 库夏科夫生平

安纳托利·伊凡诺维奇·库夏科夫(Kusyakov, Anatoly

Ivanovich,1945—2007),作曲家、教育家、俄罗斯民族音乐家。1945年6月7日生于舒亚伊万诺夫斯基州,次年迁居沃罗涅日。12岁开始在管乐队演奏,18岁开始创作。1966年考入萨拉托弗斯基音乐学院函授班。1971年毕业于罗斯托夫音乐学院作曲系,师从克里切娃(L.P.Klinichev),1974年考入莫斯科音乐学院攻读研究生,师从巴拉萨尼扬(S.A.Balasanyan)。1972年加入俄罗斯联邦作曲家协会,1974年在罗斯托夫音乐学院②教授作曲和乐器学;1981—1988年担任该学院院长,1989年被评为教授。2007年7月11日逝世,享年62岁。

作为俄罗斯杰出作曲家,库夏科夫曾获得很多荣誉:1977年前苏联作曲家比赛获奖者;2004年国际“巴扬和巴扬艺术家”会演获奖者;萧斯塔科维奇俄罗斯作曲家联盟奖金获得者;俄罗斯格涅西内音乐学院“银碟子”奖章获得者;1986年被授予俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国艺术活动家称号;2005年被授予俄罗斯联邦民族演员的称号。同时,由于对全世界手风琴发展做出了巨大贡献而被授予联合国教科文组织荣誉奖章。

(二) 库夏科夫的创作及影响

库夏科夫的一生创作颇丰,大约创作了40首乐曲,80多部题材不同的作品。其创作领域广泛,除手风琴作品外还涉及交响乐、歌剧、声乐、钢琴等领域的作品③。然而,作为俄罗斯作曲家,库夏科夫致力于本民族乐器的创作,因此创作了不少巴扬手风琴作品。其主要巴扬作品有:《复格与滑稽曲》(1978)、《嬉游曲》(1992)、《奏鸣曲NO.1》(1974)、《奏鸣曲NO.2》、《奏鸣曲NO.4》(1984)、《奏鸣曲NO.5》(关于永恒的独白)(1995)、《奏鸣曲NO.6》(2004)、《奏鸣曲NO.7》(此曲献给著名巴扬演奏家米卡,同时也是库夏科夫生前创作的最后一部作品);在库夏科夫的创作中还有描绘《四季——生活时光》的作品集,其中汇集了组曲《告别》(1991)、组曲《三幅图画》(1989)、组曲《春天的图画》(1998)、组曲《秋日景色》(1988)、组曲《冬季素描》(1981)、大型组曲《追忆往昔》(1999)、组诗《五幅西班牙画》(为巴扬和长笛而创作)(1986)、组曲《为巴扬、弦乐器、键盘乐器和打击乐器而创作》(1997)等。这些作品大部分已成为许多国际比赛常用参赛曲目,同时也是演奏家们音乐会的保留曲目。

值得一提的是,库夏科夫曾与著名巴扬手风琴演奏家希什金有过很多合作,尤其是九十年代后他创作的大部分手风琴作品就是专为希什金而创作的。对于库夏科夫,希什金有很高的评价。他认为库夏科夫是一位出色的作曲家,他的作品表现出孤独、苦难,充满了悲剧的张力,但从整体上看,库夏科夫的作品还是更多表现了人性中美好的一面,希望多于失望;善良多于丑恶;真诚多于谎言,就像汽车的底色,呈纯白色,可以任意在上面描绘多种色彩④。

库夏科夫的创作形成了手风琴室内乐化的一个独特流派,由此为新世纪巴扬表演艺术的发展创造了条件。库夏科夫开辟了巴扬创作的先路,因为在他的巴扬手风琴作品中展现出他对不同寻常且具有丰富表现力的音响的追求与向往,从而形成了一种新的现代巴扬音色的表现方式⑤。

此外,当今著名俄罗斯手风琴作曲家谢苗诺夫(Viatchcslav

Semyonov)曾在库夏科夫的影响下,跟随他学习了三年作曲。这三年的作曲学习为谢苗诺夫的创作生涯奠定了坚实的基础,至今谢苗诺夫已创作出多部优秀的手风琴作品。

(三) 库夏科夫创作主要分期

叶列娜·弗拉基米罗夫娜·波卡赞尼克(Показанник Елена Владимировна)⑥认为库夏科夫的创作大致可以划分为三个阶段:第一阶段(1967-1984)为探索、形成阶段;第二阶段(1984-1994)为新浪漫主义阶段,此阶段作品抒情性特征十分明显,同时在观众和演奏者中享有广泛声誉;第三阶段为沉思阶段。三个阶段概括性的展示了库夏科夫的创作由初步探索向稳定成熟转变的全过程。

下文即将分析的组曲《冬季素描》于1981年出版,属于第一阶段的作品,但同样具有第二阶段新浪漫主义音乐风格的特征,可见作曲家在第一阶段后期的创作风格已趋向第二阶段过渡;而组曲《追忆往昔》创作于1999年,属于第三阶段的作品,以深刻的不同寻常的自我表现力为特点。

通过本章上述二节的总体阐述,概括了关于组曲这一创作体裁形式的衍变与发展,同时对作曲家库夏科夫的生平及主要作品与分期进行了简单的介绍。以上文字的叙述,为下文研究作品提供了前提基础,并为系统的理论分析作了必要准备。

第二章 组曲《冬季素描》的分析

第一节 创作背景

组曲《冬季素描》创作背景较单纯,由于作曲家库夏科夫曾居住在生活着哥萨克民族的俄罗斯顿河流域,因此他善于运用自己的音乐创作来表现那里的自然风情以及人文风情。组曲《冬季素描》就是颇具代表性的一部作品。它为我们勾勒出一幅在俄罗斯严寒且漫长的冬日下哥萨克民族的生活场景,这一场景由六个乐章以多画面的形式组成,每一个乐章恰似一幅冬日画面,集中这些画面就形成整幅冬日全景。

第二节 音乐本体的分析

从总体结构上看,第一乐章《窗上的冰花》属于带再现的单三部曲式,基本结构图示如下:

|

一级结构 |

A

部 |

B

部 |

A1

部 |

|

二级结构 |

a |

a1 |

b

|

a2 |

b1 |

|

起止小节 |

1 – 4 |

5 – 8 |

9 – 16 |

17 – 20 |

21 – 24 |

第一部分A在c自然小调上奏出主题句a,紧接着呈现出由a句材料发展而成的a1句。A部轻柔的旋律充满了梦幻,神秘的色彩,为B部的进入作了情绪上的铺垫。随后a1句转向降b小调,也为B部的进入作了调性上的准备。

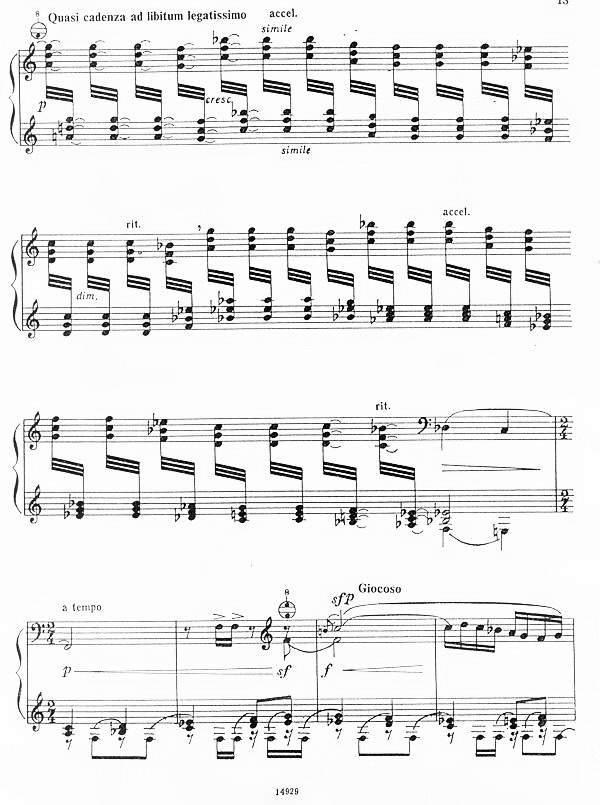

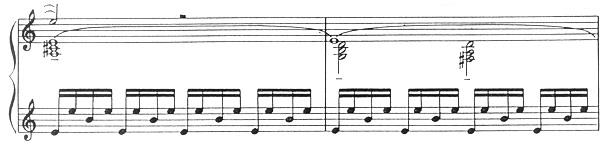

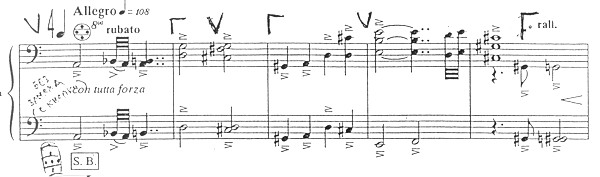

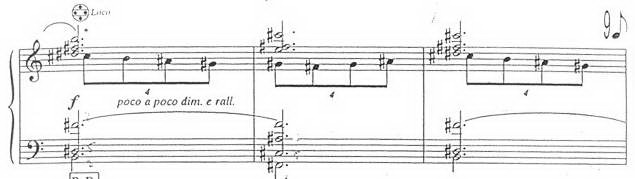

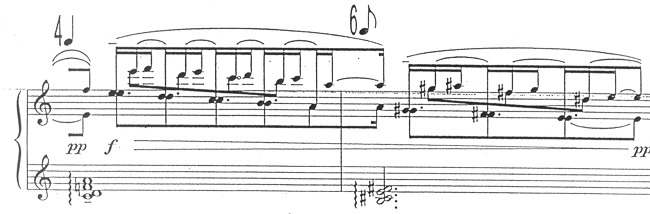

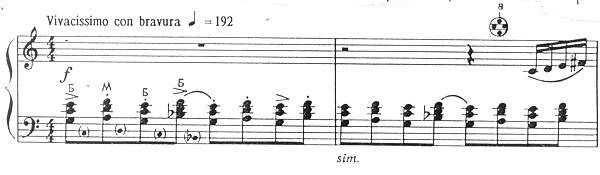

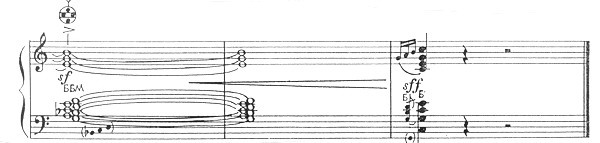

第二部分B的进入是对A部主题的进一步发展,此部分采用了复调的写作手法,其中b句在相隔两小节的时间距离上构成的上方四度模仿将不间断且相互交织的旋律推向音乐的高潮。(见谱例1)

B 部进入

第三部分A1,是A部与B部材料的变化再现,采用了非模仿性复调手法(即不依靠声部的模仿,而仅以同时发响的声部之间的对比为基础的复调方法⑦)。结合B部和A1部,作曲家采用的那些具有丰富色彩的半音旋律体现了现代音乐中以半音阶调性为基础的半音化的创作特征。此类半音阶和声的基本特征是以某一特定音高为中心音的半音阶为基础,是有调性的半音化和声。其旋律半音音级相互之间是独立的,功能和声进行也少见,常用色彩性和声进行或非和声性进行,以强调声部进行或线条进行。另外,由于此类半音化以半音阶为基础,因此有时虽无连续的半音声部进行,亦具有半音化的意义和作用⑧。在B部第十小节第二拍A与降A、第十二小节第二拍降D与还原D、第十五小节第四拍还原C与升C等半音相撞从而产生的不协和,表明这些半音级已摆脱纵向和声关系的束缚,强调了半音进行的旋律意义。最后,乐曲通过Ⅰ——Ⅴ——Ⅰ的功能和声进行结束于降B和弦(中心和弦),可见降B就是B部和A1部主题旋律的明确基音,也是该部分的调性中心。

第二乐章《三套马车》,采用传统的单二部曲式,结构图示如下:

|

一级结构 |

引子 |

A

部 |

B

部 |

尾声 |

|

二级结构 |

|

a |

b |

a1 |

b1 |

|

|

起止小节 |

1 |

2 - 5 |

6 - 10 |

11 - 14 |

15 - 20 |

21 - 29 |

引子以P的力度悄悄进入后紧跟着A部出现。

第一部分A,a句(4小节)+b句(5小节)为9小节的收拢性乐段,采用呈示性陈述。

第二部分B,a1句(4小节展开)+b1句(6小节再现)也是收拢性乐段,但内部功能被分成两半,一个展开句,一个再现句。展开句a1所使用的材料源于A部,而再现句b1则是通过把A部中b句的材料进行音区及节奏上的变化形成前后呼应。

尾声的材料同样是源于A部,不同的是音符时值被扩大,音区也发生改变。

整个乐章调性一直没有改变,以E多利亚调式开始直至结束,尤其是尾声中左手声部主持续音的延续,进一步巩固了乐章调性。

第三乐章《围坐在一起》,此乐章采用带再现单三部曲式结构,图示如下:

|

一级结构 |

A

部 |

B

部 |

连接段 |

A1部 |

尾声 |

|

二级结构 |

a |

b |

a1 |

c |

c1 |

|

a2 |

|

|

起止小节 |

1-5 |

6-9 |

10-13 |

14-17 |

18-23 |

24-26 |

27-33 |

34-35 |

第一部分A,三乐句乐段,由a句(5小节)+b句(4小节)+a1句(4小节)构成。调性一开始在F混合利地亚调式上,随后在a1句改用F多利亚调式,a1实际上是在第一句a的材料的基础上展衍发挥出的新句,其主要特点是改用主音相同调式不同的同名调式,并在同名调式上结束。

第二部分B,c句(4小节,降A利地亚调式)+c1句(6小节,C伊奥尼亚调式)是一个对比性的主题,因为其不仅改变了调式调性,也改变了主题。

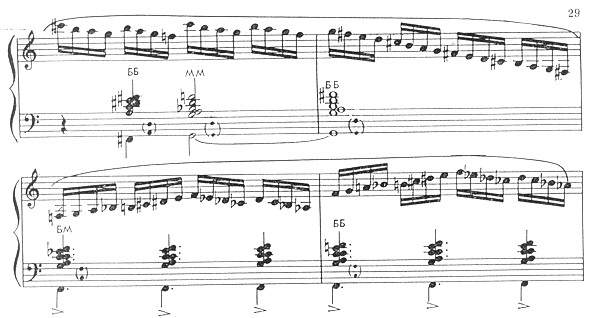

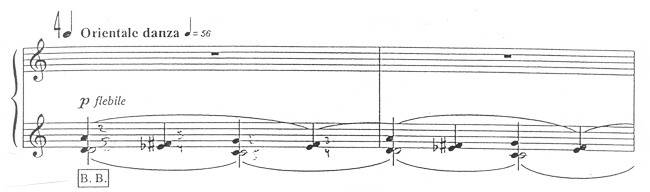

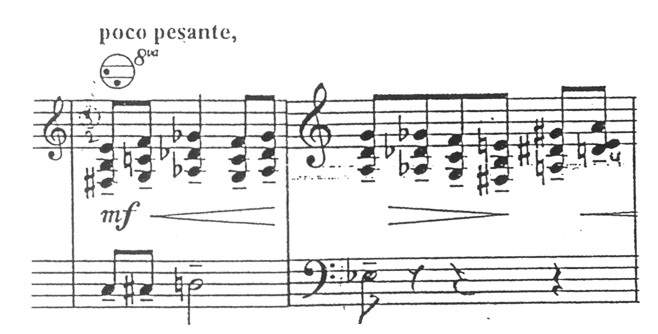

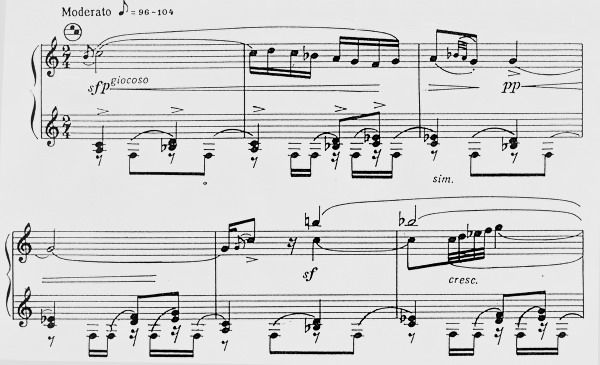

连接段:由两个乐句构成,采用了下方声部旋律模仿上方声部旋律的复调手法。作曲家标注的“,”表明前后乐句的划分点。调性在F混合利地亚调式上开始并结束,这样为第三部的进入作了调性上的准备。(见谱例2)

第三部分A1,为再现部,回到F混合利地亚调式,缩减再现A部内容,结构仅为一句,共7小节。之后,是2小节的尾声c3。

该乐章特点在于再现部从调性到材料都进行了再现,形成一种对称性结构思维。

第四乐章《北风》,采用复乐段及其变化的曲式结构,结构图示如下:

|

一级结构 |

引子 |

A

段 |

B

段 |

连接 |

A1

段 |

B1

段 |

尾声 |

|

二级结构 |

|

a |

b |

c |

c1 |

|

a1 |

a2 |

c2 |

c3 |

|

|

起止小节 |

1-2 |

3-5 |

6-9 |

10-13 |

14-20 |

21 |

22-23 |

24-27 |

28-31 |

32-39 |

40-44 |

此乐章大体由两个部分组成,第一部分由A、B两段组成,为对比复乐段。第一乐段A为a句(C多利亚调式,3小节)+b句(4小节)的开放乐段;第二乐段B为c句(C

伊奥尼亚调式,4小节)+c1句(7小节)的开放乐段。值得注意的是,在属音G上结束的c1句为乐章第二部分的进入作了调性上的属准备。

第二部分为第一部分的变化重复,由A1、B1两段构成。A1段为a1句(C

多利亚调式,2小节)+a2句(4小节)的开放乐段;B1段为c2句的(C伊奥尼亚调式,2小节)+c3句(8小节)的收拢乐段,最后叠入尾声。

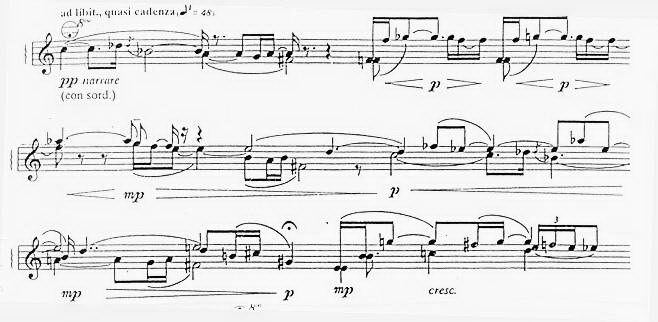

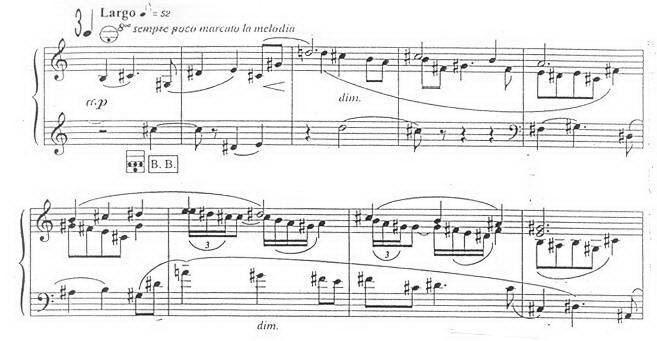

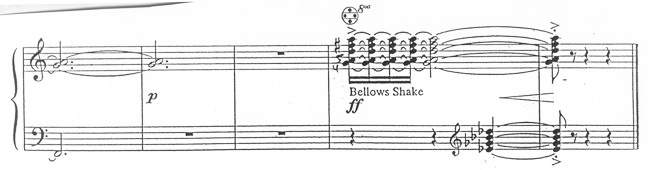

第五乐章《叙事诗》,同样采用复乐段及其变化的曲式结构,结构图示如下:

|

一级结构 |

A段 |

A1段 |

A2段 |

A3段 |

尾声 |

|

二级结构 |

a |

b |

a1 |

b1 |

a2 |

b2 |

a3 |

b3 |

|

|

起止小节 |

1-4 |

5-8 |

9-12 |

13-16 |

17-20 |

21-24 |

25-28 |

29-32 |

33-38 |

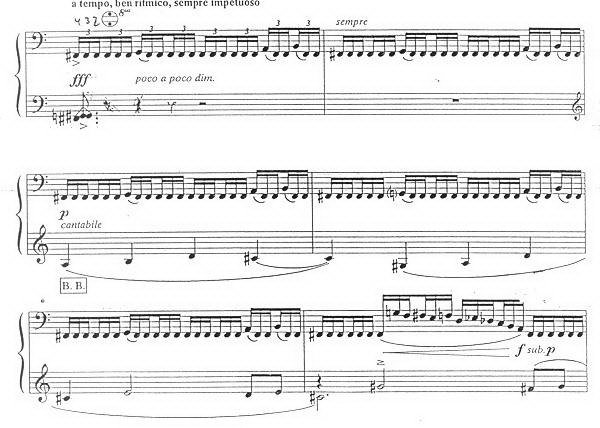

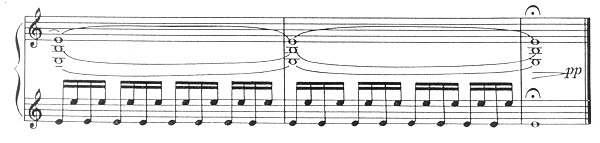

此乐章在G多利亚调式上开始直至结束,依然可看作由两部分组成。第一部分由A、A1两段构成,为方整性结构的平行复乐段,第二部分别由A2段和A3段构成,是第一部分平行复乐段的变化重复。此部分结构仍具方整性特征,在延用第一部分主题的基础上,通过加厚声部变化织体的方法,使音乐增添了变化的色彩。

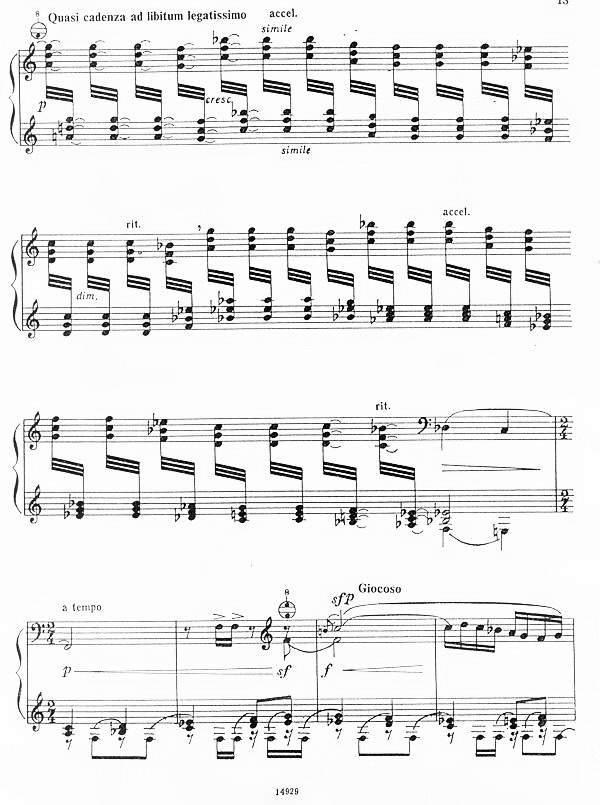

第六乐章《节日的欢歌》,此乐章可看作是复三部曲式,结构图示如下:

|

结

构 |

引子 |

首部 |

三声中部 |

再现部 |

尾声 |

|

段

落 |

|

A |

B |

A1 |

C |

过渡 |

D |

A3 |

|

|

起止小节 |

1-2 |

3-10 |

11-16 |

17-27 |

28-39 |

40-47 |

48-67 |

68-85 |

86-94 |

首部,在C大调上,属于带再现单三部曲式结构。其中单三部曲式第一部分A是a句+a1句的平行乐段,乐段次级结构为4小节+4小节。第二部分B为单三部曲式的发展中部,其乐段结构为2小节+4小节。紧接着的第三部分A1是单三部曲式的再现部,此再现部为缩减再现,其乐段结构为4小节+7小节,后七小节是作为复三部曲式中部进入的连接。

中部C与D,为三声中部。C段为c1(4小节)+c2(8小节)的平行乐段。其中c1句上方声部旋律调性此时转变为A大调,而下方声部旋律则变为C伊奥尼亚调式,到了c2句两个声部旋律均为C伊奥尼亚调式。C段过后是8小节的过渡,它为D段的进入作了准备。D段同样属于平行乐段,材料源于第四首《北风》,其结构为9小节+11小节,第一句调性为C多利亚调式,第二句调性则变为C伊奥尼亚调式。C段与B段作为复三部曲式的中部,与首部形成对比,是因为它们都不在主调,即统一处于对比主题、对比调的范畴,从而形成两个相对独立的段落,其超常归时值比例使复三部曲式复杂化。

再现部A3,回到C大调,属于平行乐段,其结构为6小节+4小节。第一乐句材料源于首部主题,包括乐曲引子也一起再现从而预示再现部将大层次回归。紧接着第一乐句是结构为4小节的第二乐句,随后便是8小节的连接。此连接部分增加了再现部的规模,使再现部规模与首部规模相抗衡。

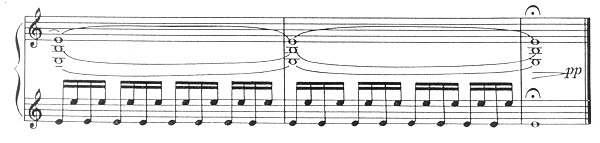

尾声一开始和声功能进行为Ⅰ——Ⅶ交替,随后便是在主和弦上的长音持续,最后在C 大调的主和弦上结束。

第三节 音乐创作特征

组曲《冬季素描》于二十世纪八十年代出版,作曲家不仅继承了传统的创作技法,同时又结合现代音乐的风格特征。本部分将在前一节对音乐本体分析的基础上,从以下几个方面对音乐创作特征进行归纳总结。

(一) 节奏和节拍的设计

纵观整部作品,可以发现组曲《冬季素描》在节奏和节拍的运用上具有以下几个特点:

1.传统常规节拍的运用

在乐曲中,某种单一的常规节奏贯穿全曲始终,或者至少要占据一个不小的篇幅,持续一个相当长的时间。下面是全曲六个乐章的节拍使用图式:

第一乐章《窗上的冰花》节拍图式:4/4(第1小节至第24小节,全乐章结束)

第二乐章《三套马车》节拍图式:4/4(第1小节至第29小节,全乐章结束)

第三乐章《围坐一起在》节拍图式:2/4(第1小节至第23小节,第25小节至第35小节,全乐章结束,第24小节是无拍号的连接段)

第四乐章《北风》节拍图式:2/2(第1小节至第44小节,全乐章结束)

第五乐章《叙事诗》节拍图式:4/4(第1小节至第37小节,全乐章结束)

第六乐章《节日的欢歌》节拍图式:4/4(第1小节至第94小节,全乐章结束)

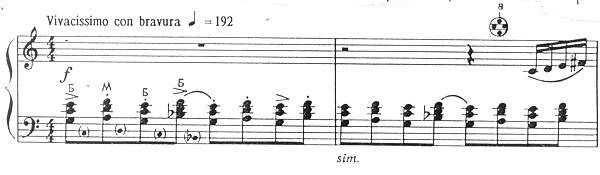

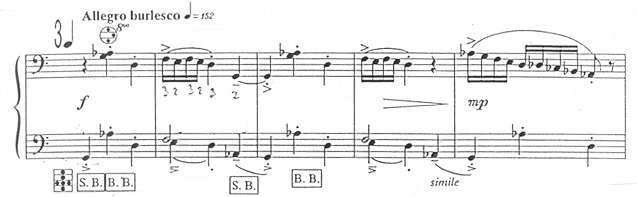

2.非传统概念的常规节拍的运用

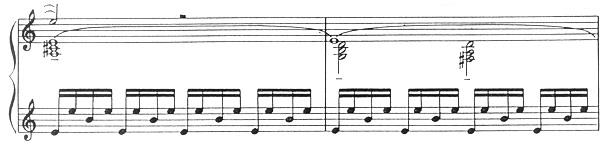

由于某些小节中的强拍位置不再着重被强调,所以为了避免过于死板的四平八稳的结构,作曲家通过在传统节拍的基础上加重音记号的方式使节奏达到多变的效果,即在音乐发展过程中,人为的加上重音记号,使听众产生变换拍号的感觉。例如第六乐章的首部主题,原有拍号的节拍规律通过重音记号已转换为3/8+3/8+2/8的实际节拍效果。(见谱例3)

3.等节奏与固定音型的运用

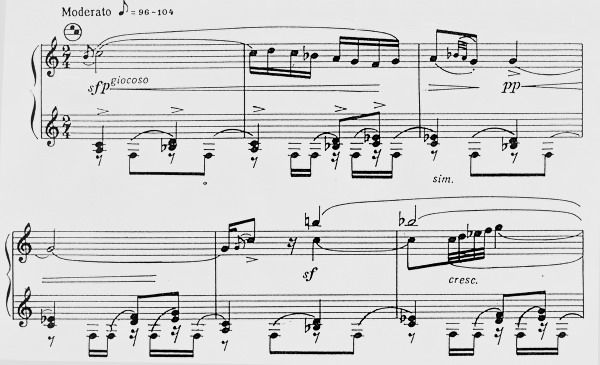

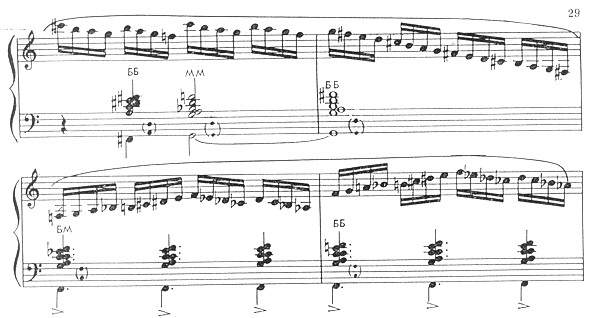

所谓等节奏即指在不同音高上重复使用的一种节奏型⑨。在第二乐章中模仿马蹄声的等节奏伴奏音型作为和声背景贯穿全曲,,从而凸显主题的生动活泼。(见谱例4)

另外,在第三乐章中节奏和音高模式相同的固定音型也作为伴奏和声贯穿全曲,用以突出上方主题声部欢快的情绪。(见谱例5)

(二) 调式调性

1.传统调式调性的运用

整部作品大量运用了传统调式,从这一点可以看出库夏科夫没有完全摒弃传统的创作技法,仍然延用旧的音阶结构形式。以下是组曲《冬季素描》各乐章主要调性布局结构图:

第一乐章:经历了c自然小调——降b小调,全乐章结束;

第二乐章:E多利亚调式开始直至全乐章结束;

第三乐章:F混合利地亚调式——F多利亚调式——降A利地亚调式——F混合利地亚调式,全乐章结束;

第四乐章:C多利亚调式——C伊奥尼亚调式——C多利亚调式——C伊奥尼亚调式,全乐章结束;

第五乐章:G多利亚调式,全乐章结束;

第六乐章:C大调——A大调——C伊奥尼亚调式——C多利亚调式——C伊奥尼亚调式——C大调,全乐章结束。

从宏观的角度来看,整部组曲采用了简单且传统的调式布局,既有单一调性贯穿全曲,也有调性转变,但在转调作品中作曲家都遵循了调性回归的基本原则。

2.相同主音不同调式的结合

作为二十世纪的现代音乐,最具特色的是在一个音乐片段同时并存两个或两个以上各自相对独立的调式,但其主音(中心音)音高保持不变。例如第三乐章的连接段,逗号前的乐句为F混合利地亚调式,逗号后的乐句上方声部为F混合利地亚调式,下方声部是F多利亚调式。(见谱例2)

3.临时变音记号代替调号

统观整部作品,可以发现其中每个乐章都不使用调号表示调性,而改用临时变音记号记谱。与此同时,任何一个临时变音记号仅对其所依附的音符起作用。这一用法在二十世纪现代音乐中极为常见。

4.悬置调性

悬置调性这一术语用来描述一般带有短暂不清楚或模糊调性的乐段。这一术语只有用在一个调性作品的上下文中才是适当的。它与无调性并不一致⑩。第一乐章的的第二部分就使用了此技巧。其中大量的色彩半音使调性不清楚,直至第一乐章第三部分的出现才产生进入主调的因素。(见谱例1)

通过上述分析,可以看出作曲家库夏科夫在继承传统调式的同时加入现代音乐的创作元素,使得音乐作品呈现出即传统又现代的面貌。因此,确定调性中心的方法也随之而改变。过去常用的Ⅴ——Ⅰ的功能和声进行已不再作为主要确立调性的依据,而同时通过使用重复、重音、固定音型、持续音、曲式结构布置等技巧来建立调性中心。其中较为典型的例子是第三乐章固定音型的运用,使整个乐章通过固定音型所形成的和弦低音判断出乐章的调性中心。另外,第二乐章通过采用重复及持续音的手法同样确定了调性中心。

(三) 和 声

在组曲《冬季素描》里,作曲家运用的和弦大多为三和弦结构,传统功能和声进行虽然不多但也存在于音乐中。这里,本文对传统功能和声的手法不过多阐述,主要分析非传统功能和声技法的运用。

1.三度叠置的和声

1.1三度叠置和弦的连续平行进行

这种和声方法较多的保留了功能和声的结构形式,只是对于强调声部独立性的和弦连接原则有所突破11。同时,这种进行又有一个新的叫法——绝对平行(即当一个和弦进行到另一个和弦的时候,其音与音之间的距离保持绝对一样。这种平行在进行中不改变音响效果的和谐度,仅仅只是改变音高12)。在第二乐章的尾声中就有这样的例子,此处把上方声部E音看作不动声部,下方声部的和弦则形成连续大三和弦平行。(见谱例6)

另一典型例子是第三乐章的连接段,其后一乐句的下方旋律声部同样为大三和弦的连续平行进行。(见谱例2)

1.2特殊和弦

在第六乐章中时不时会出现一些特殊和弦,它们均由两个或三个不同的三和弦构成,省略重复音,使其实际音响效果与七和弦、九和弦一样。(见谱例7、8)

谱例7

特殊和弦

谱例8

谱例7是由D的小三和弦与F的大三和弦重合,构成以D为根音的七和弦的第二转位;而谱例8同样是由两个不同的三和弦构成。它们的组合可以是两个大三和弦或两个小三和弦或由大三和弦与小三和弦两者结合而构成的音响结构,从而形成九和弦的不同转位。

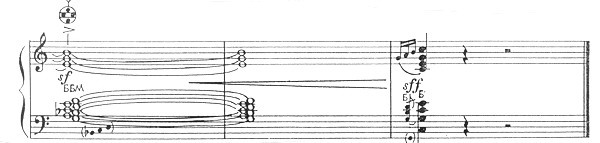

值得一提的是,第六章结尾出现了一个由三个传统三和弦构成的特殊和弦。此和弦分别由降B的大三和弦、C的大三和弦与D的小三和弦构成,它的组合使和弦各音之间的关系形成了二度关系,从而又可以将此和弦看作为二度和弦。同时,由于其各音都彼此紧邻的排列在一起,造成的实际音响效果是一个“音群聚集”,因此并没有形成上述七和弦与九和弦的音响效果。(见谱例9)

2.非三度叠置的和声

2.1空五度和弦

省略三音的和弦被称为空五度和弦,第二乐章尾声的结尾正好体现了一个传统音响通过删除一个音而变成为某种非常规音响的原则。(见谱例10)

空五度和弦

要区分开的是空五度和弦与五度和弦的不同,他们的区别即在于五度和弦是遵循该和弦的组成严格按照五度往上叠置的规律写成,而空五度和弦则是没有三音的三和弦。第四乐章的结尾和弦即为五度和弦。(见谱例11)

五度和弦

2.2四度和弦

顾名思义,四度和弦即为该和弦组成按照四度往上叠置的原则构成。第三乐章的连接段就大量使用了连续且不转位的四度和弦,从而形成了四度和弦的平行进行。(见谱例2)

2.3二度和弦

二度和弦的构成与五度和弦、四度和弦的构成同法。第六乐章就有二度和弦的运用。(见谱例12)

二度和弦

在第六章的结尾也有二度和弦的出现,但其特殊的是此和弦的组合来源于三个不同的三和弦的结合,从而使这个和弦的各音构成了二度关系,形成了二度和弦。(见谱例9)

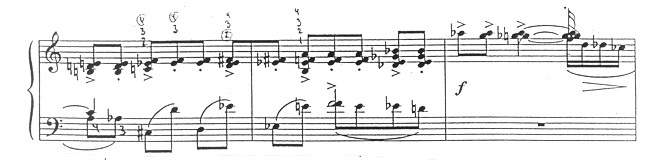

2.4混合音程和弦

混合音程和弦是这样一种和弦,它并非源于一系列的二度、三度或四度,而是用两种或更多的这些音程类型(当然,连同它们的转位和混合)所构建的一种更复杂的和弦13。第六乐章中就有混合音程和弦的出现。(见谱例13)

|